障害者雇用状況等報告

このお役立ち情報のポイント

- 障害者雇用状況等報告について理解しましょう。

- 障害者雇用促進法について重要な箇所を理解しましょう。

- 障害者雇用状況等報告書を機に、会社の障害者雇用について見直し雇用計画をしっかりと立てましょう。

障害者雇用状況等報告書とは

制度の概要

障害者雇用状況等報告書とは、障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)第43条(一般事業主の雇用義務等)第7項の定めに従って、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況等を7月15日までに管轄のハローワーク(職業安定所)に報告するもので、障害者を雇用しなければならない企業に対して提出が義務付けられているものです。

障害者雇用促進法・該当箇所抜粋

第四十三条7 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

障害者雇用状況等報告書は、各企業の障害者の雇用確保の措置及び就業確保措置の実施状況等を国が把握し、必要に応じて公共職業安定所等から各企業に対して助言や指導等を行うための基本情報や国としての方針・施策を決定するための情報として用いることを目的として行われています。

報告書の概要

障害者を雇用しなければならない企業に対して、毎年5~6月頃に「障害者雇用状況等報告書」が郵送されてきます。報告書の内容としては、以下の2点となります。

- 会社全体の雇用労働者人数

- 障害者の雇用労働者人数と割合

これらについて報告書の提出が必要となる企業は、事前に情報収集や整理等、準備をしておきましょう。

障害者雇用促進法のポイント

障害者雇用状況等の報告書を作成していくにあたって、障害者雇用促進法について理解し、留意するべきポイントに関してご紹介します。障害者者の雇用に対して会社がどういったことを具体的に行うべきなのかをしっかり確認してから、報告書を作成しましょう。

障害者雇用率(法定雇用率)について

障害者雇用率とは、障害者雇用促進法43条第1項及び第2項で定められているもので、2024年4月以降、民間企業についての法定雇用率は2.5%となります。(特殊法人は異なる率を使用します。)つまり、常時雇用する従業員数が40.0人以上の場合、障害者1人以上の雇用が義務となります。法定雇用障害者数は、以下の計算式で算出されます。

法定雇用障害者数(雇用義務の生じる障害者の人数)=(常時雇用労働者数+0.5×短時間労働者)× 2.5%

例)常時雇用する労働者100人、短時間労働者0人の場合

法定雇用障害者数=(100+(0.5×0))×2.5%=2.5人

上記の計算式で小数点以下は切り捨てとなるため、2人以上の障害者を雇用する必要がある、ということがわかります。障害者雇用率は年々段階的に引き上げがなされており、今後も引き続き引上げがなされることが予想されるため、早いうちから障害者雇用に対する積極的な取り組み姿勢が必要であるといえます。

障害者雇用納付金制度について

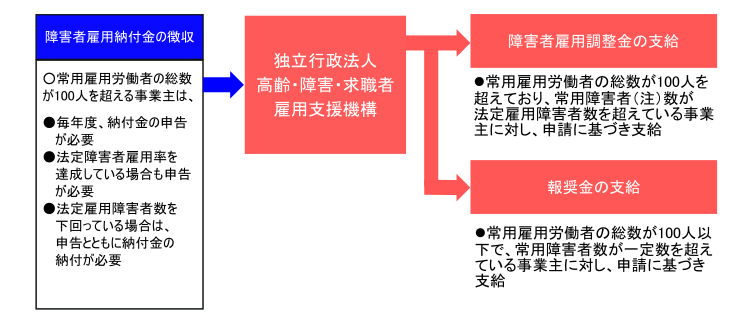

障害者雇用納付金制度とは、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が管轄する障害者雇用に関する制度です。障害者を雇用する際の作業施設や職場環境の整備、特別雇用管理等の経済的な負担に対して、全ての事業主が共同して社会的連帯責任の理念のもと、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担を調整し、障害者雇用を積極的に行う事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者雇用の促進と職業の安定を図ることを目的として設けられました。

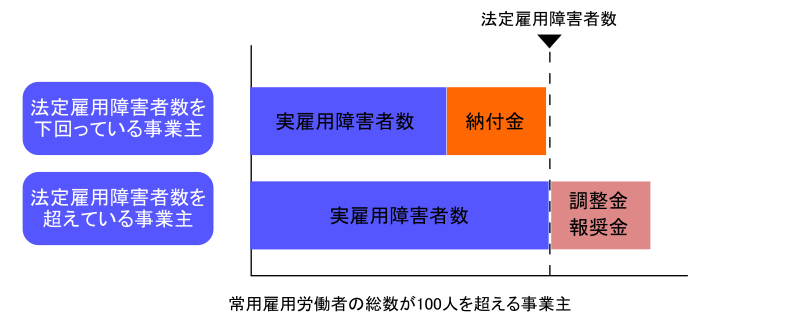

障害者の雇用において、実雇用率が法定雇用率を上回る場合は、障害者雇用調整金の給付が受けられる可能性があります。

障害者雇用納付金制度の概要(一部)は以下の図のようになります。

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発行「障害者雇用納付金制度 ご案内」一部抜粋

障害者雇用納付金は法定障害者雇用率を達成していない企業(常時雇用する従業員100人超の企業のみ)から、1人あたり月額50,000円を徴収します。

一方で、障害者雇用調整金や障害者雇用報奨金は法定障害者雇用率を達成している企業に支給されます。この額が、常時雇用する従業員100人超の企業には「雇用調整金」として1人あたり月額27,000円、常時雇用する従業員100人以下企業には「雇用報奨金」として1人当たり月額21,000円が支給されます。(2022年7月時点)

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発行「障害者雇用納付金制度 ご案内」一部抜粋

障害者雇用推進者の選任(努力義務)

障害者雇用促進法第78条で定められているところにより、障害者の雇用促進するために、業務、環境や諸条件の働き方の整備を業務として担当する者を障害者雇用推進者として選任するよう努めなければなりません。

障害者雇用状況等報告書の記載方法・注意点

障害者雇用状況等報告書の記入要領は、厚生労働省HPの該当ページにてご確認頂けます。ここでは、間違いやすい点についてご注意頂きたい箇所をご紹介します。

1.「常時雇用労働者」について

「常時雇用労働者」とは1年以上継続雇用されている、または1年以上の継続雇用の見込みがある、かつ 週所定労働時間30時間以上の労働者をいいます。(これは社会保険被保険者の適用となる要件と同じです。)

※注意:週20時間未満の者はカウントしません。学生や複数事業所に勤務している労働者で、週20時間以上労働している者は常用労働者または短時間労働者としてカウントします。

2.「短時間労働者」について

「短時間労働者」とは、週所定労働時間数20時間以上30時間未満の労働者をいいます。(これは雇用保険被保険者の適用となる要件と同じです。)障害者雇用状況等報告書では、短時間労働者の人数は0.5人として考えます。※注意:週20時間未満の者は常用労働者としてはカウントしません。学生や複数事業所に勤務している労働者でも、週20時間以上労働している者は常用労働者としてカウントします。

3.「法定雇用障害者の算定基礎となる労働者数」について

「法定雇用障害者の算定基礎となる労働者数」とは、常時雇用労働者数+短時間労働者×0.5で算出されます。業種により除外率が設定されており、除外率が設定されている場合には、「法定雇用障害者−の算定基礎となる労働者数」は、(常時雇用労働者数+短時間労働者×0.5)×(1−除外率)で算出されます。除外率に関する詳細は厚生労働省HPの該当ページをご参照下さい。

4.障害者のカウント方法

対象となる障害者を1人雇用している場合のカウント数は、以下の表を参考にして下さい。

| 常用雇用労働者 | ||||

| 短時間労働者 | ||||

| 週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満※2024年4月以降対象範囲として追加 | |

| 身体障害者 | 1 | 0.5 | – | |

| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |

| 知的障害者 | 1 | 0.5 | – | |

| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |

| 精神障害者 | 1 | 0.5又は1 | 0.5 | |

5. 雇用障害者数が0の場合の報告義務について

雇用している障害者人数が0であっても、報告義務があります。

6. 障害者雇用状況等報告書の未提出及び虚偽の報告について

障害者雇用状況等報告書については、提出しない場合や虚偽の報告があった場合には、罰則(30万円以下の罰金)の対象となりますのでご注意下さい。

その他、報告書作成の際に不明な点等があった場合は、事業所を管轄するハローワークへ問い合わせることができます。

最後に

障害者雇用の義務があるといっても、やはり障害者雇用にはしっかりとした現状把握をした上での雇用計画を立てることが必要です。障害の種類や程度に応じた業務内容を新たに設けたり、雇用条件を見直したりすることで、配属可能部署が拡大出来るなど見直しを検討する部分はおおいにあります。

今回の障害者雇用状況等報告書を機に、御社の障害者雇用の現状について把握しましょう。そして法定障害者雇用率を達成していない企業は障害者を雇用するための雇用計画を立て、また達成している企業においては定着状況の確認を行い、定着率が低い場合には定着しない要因について整理していくことが必要です。

弊社では人事労務管理や経営に関するご相談などを行っております。ご不明な点やご相談事項などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。