「フリーランス」と「労働者」としての雇用とは

「フリーランス」という言葉を耳にしたことがある方は少なくないでしょう。近年、ライフスタイルや働き方等が多様化している中、職業がフリーランスという方が増えているように感じます。フリーランスとは簡単にいうと個人事業主であるということです。フリーランスへの注目が高まっており、人手不足の現代において、可能な限りの業務をフリーランスへ外部委託する企業も増えてきています。労働力を外部から補うことは有効的ともいえますが、同じ企業で働く「フリーランス」と「労働者」を一緒くたに混同してしまう例も見られます。「フリーランス」と「労働者」の違いをしっかりと理解し、正しく使い分けを行いましょう。

フリーランス(個人事業主)とは

「フリーランス」とは、誰かやどこかの企業などに雇用されていない自営業者や一人社長のことであり、個人で事業を営む人のことをいいます。フリーランスとして仕事を請け負う人が事業者と取引を行う際には、労働者のように雇用契約を結ぶのではなく、業務委託契約として受注することになります。近年では、準委任契約(委託内容が仕事の完成ではなく、発注社からの依頼された行為を行う契約)を結ぶ働き方も増加傾向にあります。

雇用契約を結んで働く労働者のように労働基準法で保護される対象とはなりません。また委託関係にあるため、発注側の会社には社会保険、雇用保険、労働保険の加入義務は生じません。

しかし、近年、フリーランスとして業務委託契約を結んで働く場合であっても、雇用契約を結んで働く労働者のような「労働者性」が認められるケースが散見されています。それがどのような場合なのか、実際にフリーランスに業務委託をしている場合、自社の委託状況がそれに当てはまっているのかどうかみていきましょう。

フリーランスが労働者に該当する場合とは

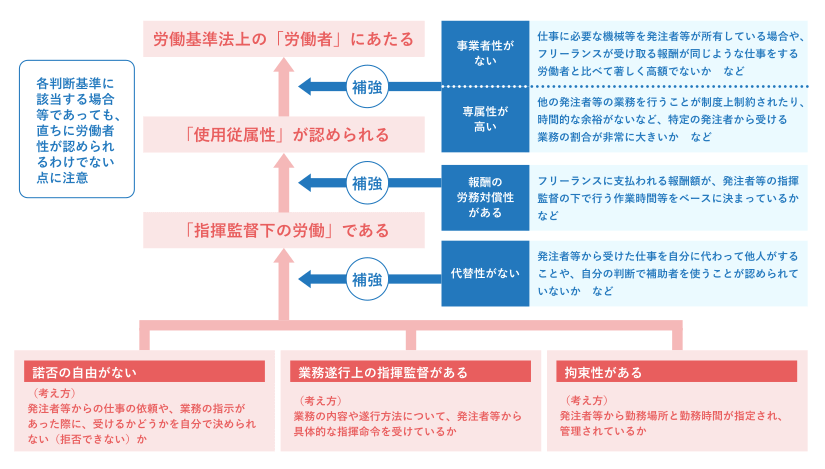

業務委託契約を結んで働くフリーランスに、労働基準法上、労働者性があるのかどうかについては、以下のような項目を確認し総合的に判断されます。

※引用:フリーランスとして安心して働ける環境を 整備するためのガイドライン

フリーランスとして働く人が以下のような状況で働いている場合にも、「労働者性」が認められることがあります。

- 発注者からの仕事は、病気のような特別な理由がないと断れない

- 運送の経路や方法、出発時刻といった、業務の遂行に関することは、全部発注者から指示され、管理されている

- 発注者から、通常予定されている仕事の他に、契約や予定にない業務も命令されたり頼まれたりする

- 報酬は「時間当たりいくら」で決まっている

- 始業や終業の時刻が決められていて、始業に遅れると「遅刻」として報酬が減らされる

- 受けた仕事をするのに非常に時間がかかるため、他の発注者の仕事を受ける余裕が全くない

業務委託の契約内容や上記のような実態を総合的に判断して、労働者性があるかを判断します。

形式的に「フリーランス」として請負契約や準委任契約を行って働いていても、実態がそぐわない場合には「労働者」として認識されます。労働者に該当した場合には労働基準法の対象となりますので、労働時間や賃金について、法令に遵守した対応が必要です。また社会保険、雇用保険、労働保険の適用対象にもなりますので、こちらも対応が必要です。

【通達】労働基準監督署、年金事務所と労働局徴収課の連携の強化

業務委託契約を結んで働くフリーランスでも「労働者」となる可能性がある旨は理解してもらえましたか?厚生労働省はフリーランスとして働いている人でも、労働基準監督署が労働基準法上の「労働者」として判断した場合には、年金事務所や労働局徴収課に情報提供を行うこととし、社会保険の適用促進強化を図る通達を発しました。

労働者として判断された場合には、社会保険料だけでなく労働保険料も遡及調整となり、さらには調査の必要性に応じ、年金事務所と労働局徴収課との合同調査となることも考えられます。今一度、フリーランスとして働く人の実態を見直し、正しく雇用しているか確認を行いましょう。

最後に

現在、「フリーランス」と請負契約や準委任契約をして雇用されている事業主の皆様、実態に沿った契約になっていますか?「労働者」として働いてもらっていませんか?この機会に、ぜひ実態を見直してください。

近年まであまり注目されていなかった「フリーランス」ですが、フリーランス保護の動きも加速している昨今、その性質をしっかりと理解して、発注者となる事業主の皆様には、その契約内容や労働実態に対して十分に注意してください。弊社では、人事労務管理や経営に関するご相談などをお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。